在荒诞琴弦上弹奏生命之歌:论芭贝·柯尔的叛逆启蒙哲学

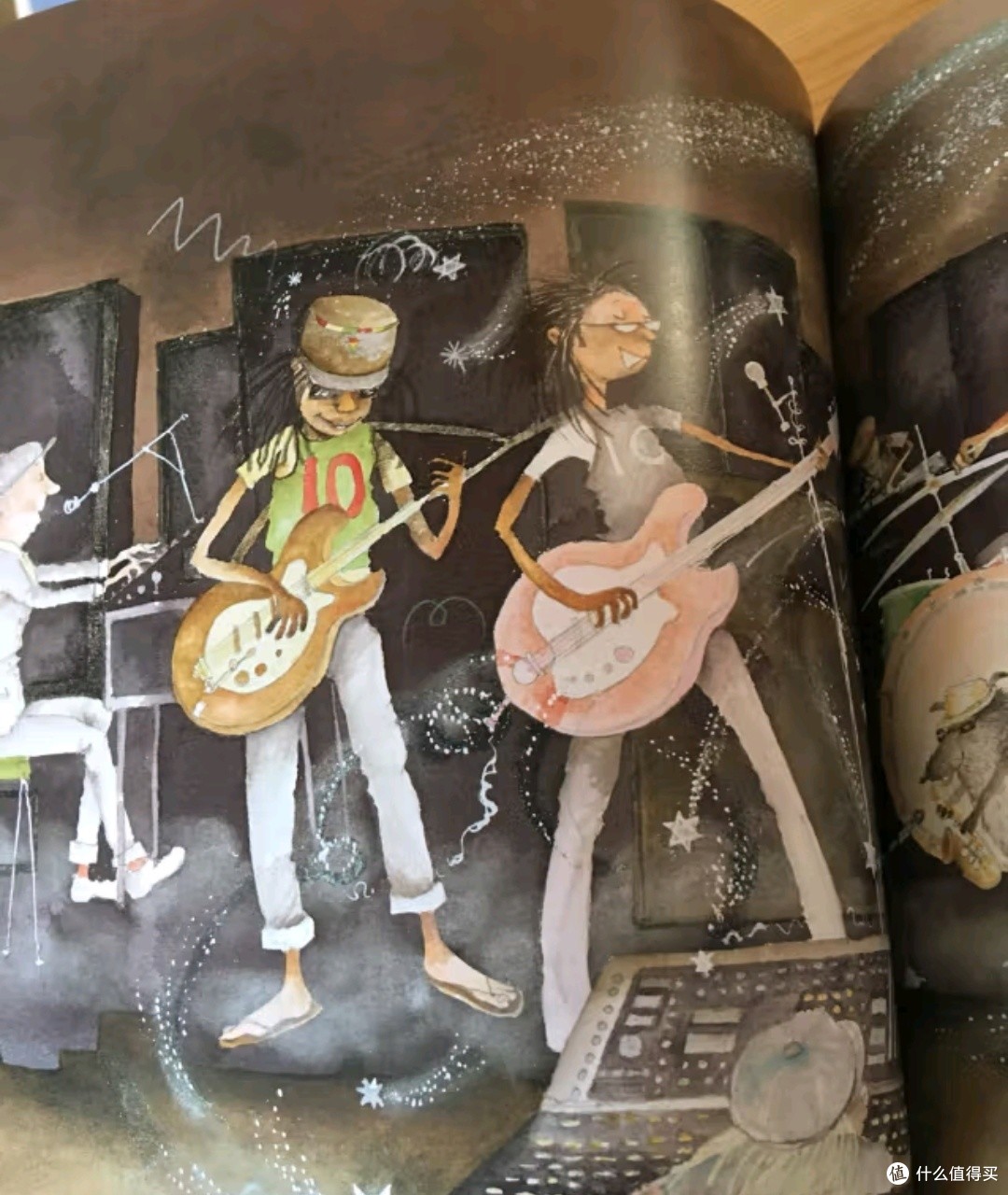

当英国《泰晤士报》评价芭贝·柯尔"打破了童书的禁忌"时,或许正暗合了《这就是为什么!》中那把贯穿始终的吉他——在传统教育观谱写的规训乐章里,这位绘本大师以荒诞为和弦,奏响了关于生命教育的叛逆变奏曲。吉他少年泽吉的困惑,实则是每个现代孩童的精神镜像:当战争新闻与街头暴力构成日常背景音,当存在主义的迷雾笼罩纯真年代,柯尔选择用戏谑笔触为孩子搭建起解构世界的脚手架。

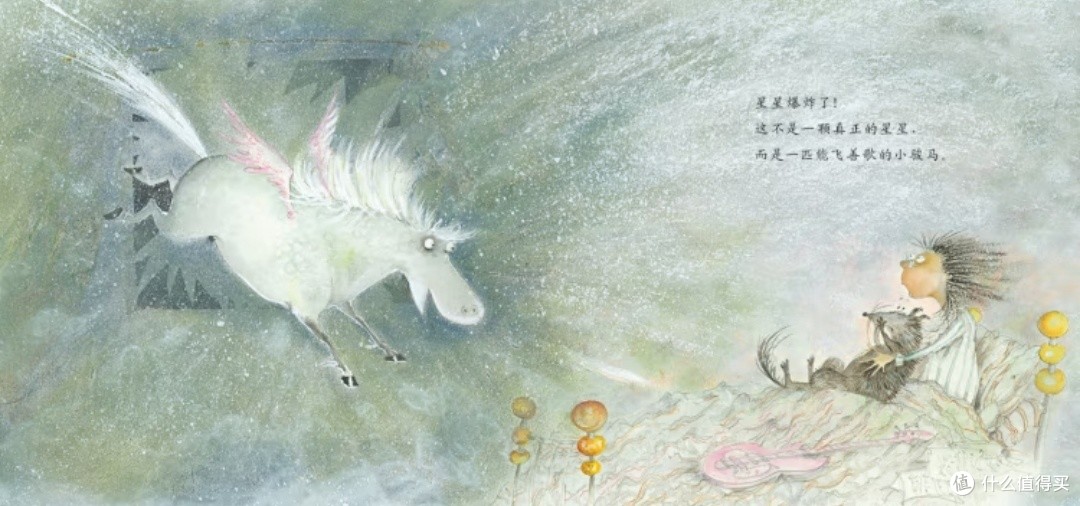

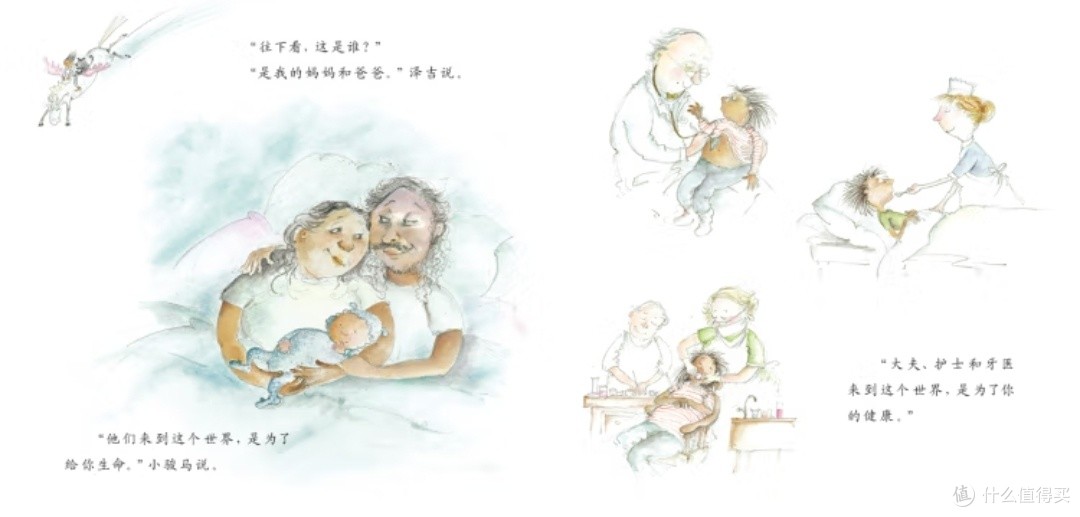

与常规生命教育绘本的温情叙事不同,柯尔的创作始终带着锋利的幽默感。她笔下的世界如同被哈哈镜折射的现实:电视里的战争画面可能突然长出卡通触角,街头混混的威胁会化作滑稽的泡泡对话框。这种虚实交错的荒诞美学,绝非简单的视觉游戏,而是精心设计的认知缓冲带——当沉重的生死命题裹着糖衣出现,孩子们得以在安全距离外,用笑声消解恐惧,用想象重构现实。正如书中"生命传承"的隐喻:祖辈的皱纹里不是沧桑,而是藏着音符形状的智慧密码。

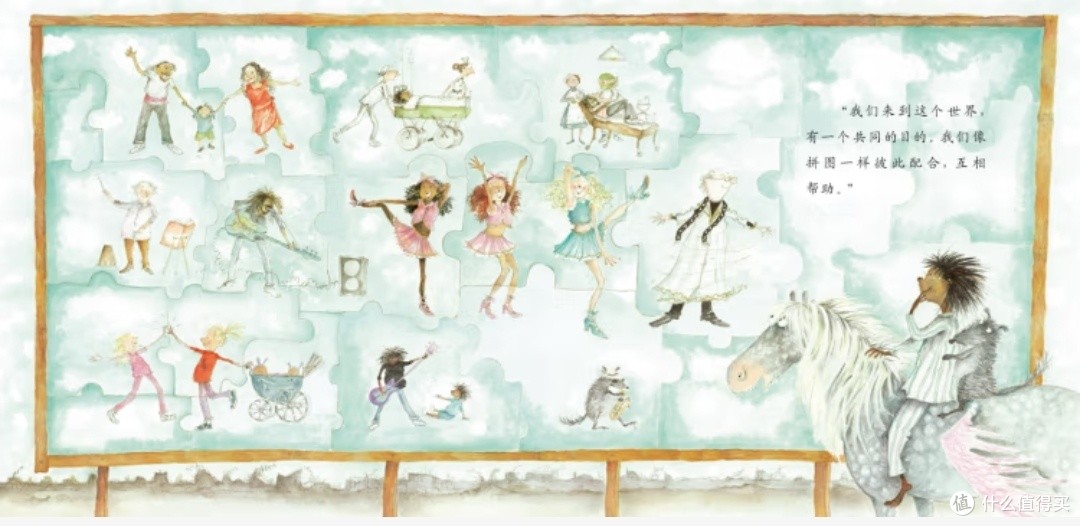

柯尔对"自我认同"的诠释展现出惊人的现代性。在泽吉的顿悟时刻,个体的独特性既非拼图中必须严丝合缝的部件,亦非乐谱里绝对服从的音符,而是允许存在"走音"的即兴爵士。当小读者跟随折页设计,看见主人公的困惑如俄罗斯套娃般层层剥开时,他们实际在经历解构权威的思维训练:偶像的力量不在于复制崇拜,而在于启发每个生命找到专属的声部。这种教育哲学,与作者当年因"太有个性"被逐出校门的经历形成微妙互文。

书中最具革命性的颠覆,在于将"存在意义"这个哲学命题降维成孩童可触的具象游戏。电视里的战争画面与小混混的拳头,在柯尔的魔法下化作可以折叠的纸戏剧场;生命的传承不再是抽象的血脉延续,而是奶奶皱纹里跳动的音符。这种举重若轻的转化能力,使绘本成为真正的认知万花筒——当孩子转动书页,他们看见的不是标准答案,而是无数可能性折射出的光谱。

在这个充斥着标准答案的时代,《这就是为什么!》如同叛逆的吉他独奏,提醒我们教育的本质不是填满容器,而是点燃火焰。芭贝·柯尔用毕生创作证明:当成年人放下说教的面具,与孩子共同笑对荒诞,生命教育的真谛自会在琴弦震颤间悄然显现。毕竟,认识世界的最佳方式,或许就是先学会像调音师那样,宽容地对待每一个"走音"的音符。