实测实说 篇二:100多买了个主动降噪耳机,然后,把它退了

创作立场声明:商品自购。

前一段在值得买上看到京造耳机活动优惠。100多块钱,还是比较实惠的。想着快过年了,就当“年货”送给自己了。

而最终让我决定下手的,是在京东商品详情页面里9大必买理由之一:DSP数字降噪。

那么,这款耳机值不值得入手?我又是为什么选择放弃?今天我们就来说说实际体验。

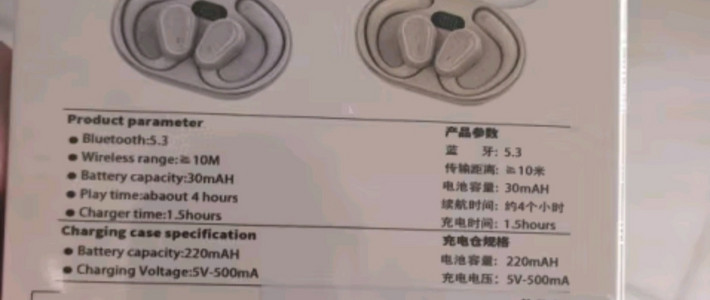

一、开箱

说实话,这款耳机的颜值还是很对我胃口的。电池盒的圆滑边角,有点像颗鹅卵石。

打开之后,两个耳机的造型也很别致,像两颗魔石,静静的等待我的开启。

而电池仓的四灯设计还是很能让我这种带点强迫症的人感到心安,不像之前用的电池仓,老是担心出去就没电,没事就充电。

当然,真的把耳机拿出来的时候,单独来看还是有点怪异,把它立起来,有点像马桶。

二、实测

撕掉耳机的金属点保护膜就可以用了。

一开始试了双耳,感觉还是不错的,外面的噪音确实听不大出来。不过,除了京东商品详情页有提到Dsp数字降噪,在其他地方都没有说起这一功能。

从实际体验来看,没办法得知这款耳机的“降噪”是出于耳机的入耳设计,还是商品宣传的数字降噪。

而当我戴着耳机走几步时,我发现,耳机瘸了。

哦,不是,是耳机的听诊器效应太明显了。

听诊器效应常见于入耳式耳机,即耳塞线或者单元处受外界碰撞或者空气摩擦,产生的振动通过耳塞线直接(入耳的线一般硬度较大,有利于传导振动)传递到耳道内,产生让人很不愉快的摩擦声。

我一直以为听诊器效应只出现在有线耳机上,但是这款真无线入耳耳机还是给我科普了一下,我每走一步,就能听到一声闷响。

于是我只能仔细调整入耳的位置,在耳机掉与不掉、声音闷与不闷的选择中找到一个平衡点。

不过最大的问题可能还是单耳的连接问题。

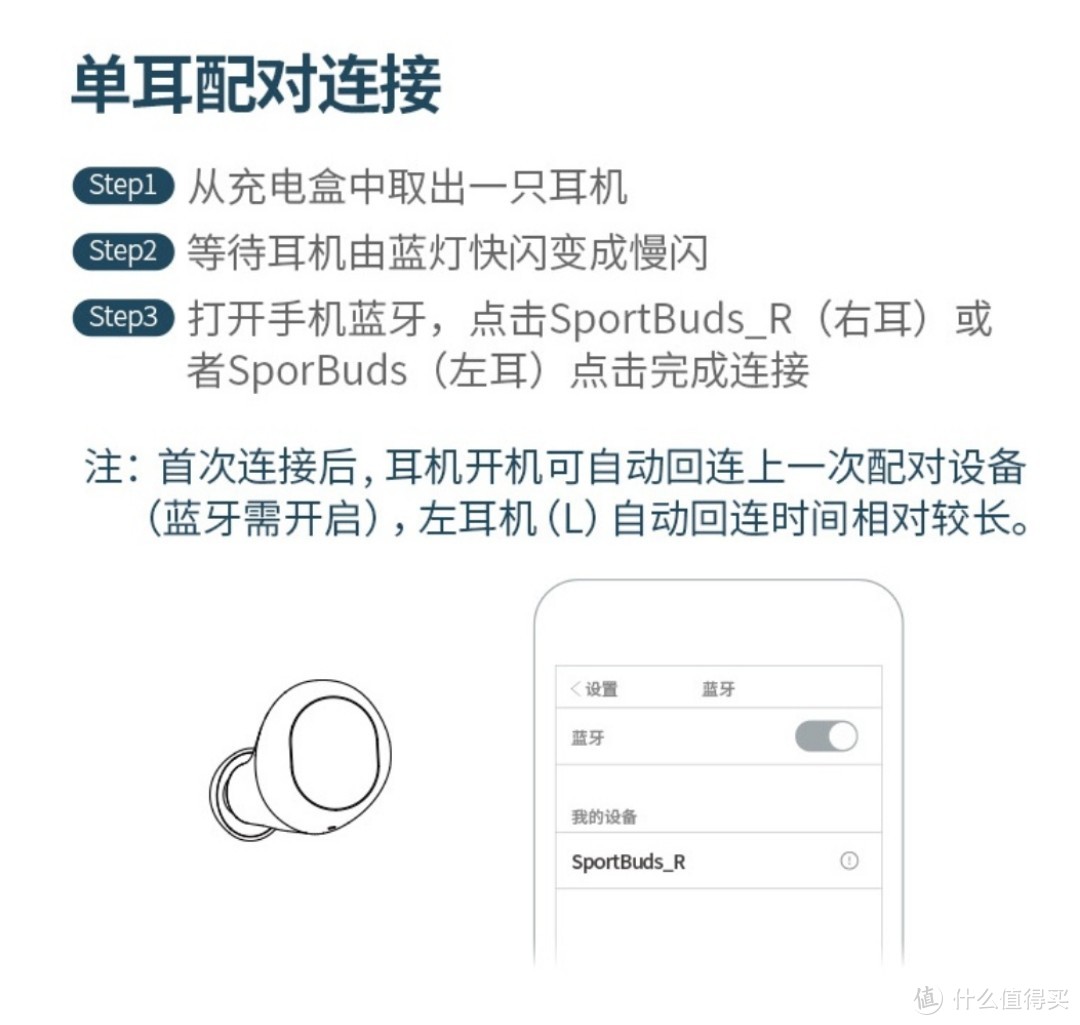

一开始,我以为双耳连上了就可以了,简单拿一个耳机听应该没问题,结果竟然不出声。翻了半天说明书,也没有找到。最后只能去京东的商品详情页找。

然而在实际操作中,我是真搞不清楚作为双耳的Sportbud和作为左耳的Sportbud之间的区别,所以我常常是搞定了一个又得重新遗忘,再重新选择。

而另一个问题是左耳自动回连的时间确实过长,当你拿起耳机,准备听电话,然后怀疑耳机坏了,之后就能听到语音提示,蓝牙耳机已经连接,这个时候,大概率,对方已经挂电话了。

正是基于这两点,我还是选择了7天无理由退货。

三、总结

颜值担当,价格公道,唯一不足的还是耳机的单连功能。

当然,如果考虑这款运动耳机的定位,你如果拿来跑步时听歌,或许也是不错的选择,毕竟100多的无线耳机带个放水功能的还是很少。

No-咖啡

校验提示文案

yolinprince

校验提示文案

0伪装者0

校验提示文案

神智吾知

校验提示文案

老木头2014

校验提示文案

食苹果

校验提示文案

我是麦田

校验提示文案

poluozero

校验提示文案

Vince_85

校验提示文案

聚灵阵主

校验提示文案

拿传国玉玺来

校验提示文案

值友9447481178

校验提示文案

值友772474592

校验提示文案

啊啦啦啦桑

校验提示文案

耀哥哥的小理想

校验提示文案

耀哥哥的小理想

校验提示文案

啊啦啦啦桑

校验提示文案

值友772474592

校验提示文案

值友9447481178

校验提示文案

拿传国玉玺来

校验提示文案

聚灵阵主

校验提示文案

Vince_85

校验提示文案

poluozero

校验提示文案

我是麦田

校验提示文案

食苹果

校验提示文案

老木头2014

校验提示文案

No-咖啡

校验提示文案

神智吾知

校验提示文案

0伪装者0

校验提示文案

yolinprince

校验提示文案