开发酒大起底:是创新捷径,还是品牌“毒药”?

一、开发酒的本质:酒企与资本的深度联营模式

开发酒本质是酒类供应链的垂直分工产物——由具备渠道资源的开发商(如经销商、企业集团)发起需求,依托名酒厂的酿造技术与品牌背书,共同推出定制化产品的联合开发模式。典型运作流程呈现"三位一体"特征:酒厂负责基酒生产与品控(如宝丰酒厂为胖东来生产"怼酒"基酒),开发商主导包装设计、营销策划及渠道铺设,双方共享品牌溢价收益。

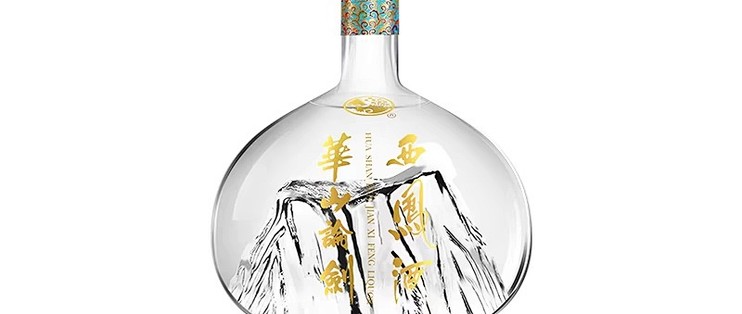

需特别注意与贴牌酒的本质差异:开发酒持有酒厂品牌授权(如西凤酒授权华山论剑使用品牌标识),但产品运营权归属开发商;而贴牌酒(OEM)则是开发商完全拥有自主品牌,仅委托酒厂代工生产(如金六福早期贴牌五粮液)。这种品牌权益的区隔,直接影响产品的市场定位与品质稳定性。

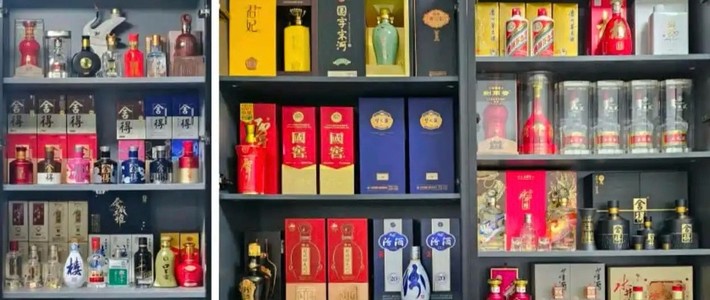

二、开发酒的生态位:集团矩阵中的战略补充

在白酒集团化运作体系中,开发酒常作为"双轨制"产品存在:

股份公司专注嫡系酒(如茅台股份的飞天茅台),执行严苛的生产标准

集团子公司开发细分产品(如茅台集团技术开发公司推出的婚宴定制酒),延伸品牌价值链条

这种架构既能维护核心产品的高端形象,又可通过开发酒覆盖宴席、文创等细分市场,但需警惕品牌稀释风险——2018年五粮液曾因过度开发导致品牌价值下滑,最终启动"瘦身计划"砍掉189个开发品牌。

三、市场表现的双重性:创新红利与品质隐患

开发酒的竞争优势体现在:

1. 品质基础:采用名酒厂标准化基酒(如华山论剑使用西凤酒核心酿造工艺),相较杂牌酒更具品质保障

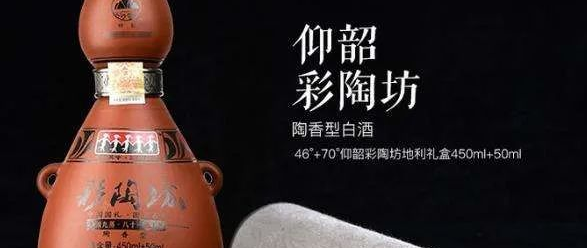

2. 文化附加值:通过场景化包装提升溢价空间(如中石化赖茅打造"能源企业专供"概念),溢价幅度通常达30%-50%

3. 渠道渗透力:开发商常具备特殊渠道资源(如银行系统的定制开发酒),突破传统分销壁垒

但潜在风险不容忽视:

基酒降级:部分开发商为压缩成本,要求使用酒厂三等基酒勾调(某知名酱酒品牌开发产品曾被检出总酯含量低于国标12%)

虚假营销:扫码价与实际成交价形成"价格双轨制"(某开发酒标价899元,实际批发价仅128元),损害品牌公信力

监管盲区:集团开发酒常标注"集团公司出品"而非具体酒厂,消费者难以追溯真实产地

四、开发酒的正反面:有人造爆款,有人砸招牌

成功范式:文化赋能的价值跃迁

1. 西凤酒·华山论剑(2003-2025)

- IP运营:将金庸武侠宇宙植入酒体设计,打造"十重境界"收藏体系

- 品质保障:严格使用西凤酒厂3年以上凤香基酒,年检测合格率99.3%

- 市场表现:2024年销售额突破23亿元,占西凤酒总营收38%

2. 汾酒·地球汾(2022限量版)

- 创新路径:环保可降解包装+碳足迹溯源系统,吸引Z世代消费者

- 控量策略:全球限量10万瓶,二手市场溢价达300%

失败案例:短视操作的品牌反噬

1. 汾酒集团开发酒乱象(2019)

- 操作手法:30元/斤散酒灌装后标注"汾酒集团",终端价虚标至598元

- 行业影响:直接导致汾酒集团砍掉217个开发品牌,市值蒸发42亿

2. 扫码价双轨制陷阱

- 典型套路:某电商开发酒标注"扫码价899元",实际批发价仅68元/瓶

- 消费者洞察:83%的中老年消费者会参考扫码价判断酒品档次

五、开发酒VS贴牌酒:一字之差,天壤之别

很多人混淆开发酒与贴牌酒,但两者核心差异在于品牌归属权与主动权:

1. 开发酒:酒厂掌握品牌所有权,开发商仅负责设计、销售,酒厂对品质有底线监管(如必须使用酒厂基酒)。 用通俗的话理解就是,酒厂生了一个儿子,然后过继给别人了,跟了别人姓,至于说以后养的好不好,就不好说了。

2. 贴牌酒(OEM):品牌完全属于开发商,酒厂仅作为“代工厂”,开发商可自行决定基酒来源和灌装标准(某酱酒贴牌产品曾混入四川浓香基酒),品质风险更高。 用通俗的话理解就是,穷人家的孩子,认一个牛逼的干爹,混江湖需要打个旗号。

举个栗子:

- 金六福早期贴牌五粮液生产,属于贴牌酒(品牌归金六福,后升级为开发酒,由胖东来等渠道商深度定制;

- 西凤酒·华山论剑由开发商设计,但品牌归属西凤酒厂,属于开发酒。

六、讨论:开发酒是白酒创新的最优解吗?

开发酒的争议本质是短期利益与长期品牌价值的博弈。对消费者而言,优质开发酒能提供多元化选择(如文创酒、地域特色酒);但对酒厂来说,过度开发可能沦为“品牌空心化”——当消费者发现“茅台镇”遍地开花、“杏花村”真假难辨时,老字号的信任溢价终将崩塌。

避坑指南:如何选到靠谱的开发酒?

1. 看“联名”含金量:

权威背书:选择与名酒厂有长期合作的开发商(如华山论剑与西凤酒合作超20年);

拒绝“三无IP”:警惕“鬼谷子”“水浒传”等蹭热度IP,无文化沉淀的开发酒易翻车。

2. 查生产信息:

扫码验证:扫包装码查看“生产许可证号”“厂名厂址”,确保与名酒厂一致;

警惕“代工”陷阱:如某“茅台镇联名酒”实为河南小厂代工,需直接淘汰。

3. 比价逻辑:

开发酒合理溢价:自营酒价格×1.3以内(如西凤自营酒60元/瓶,开发酒≤78元);

跌破底线=危险信号:若开发酒价格低于自营酒,大概率是次品酒或贴牌冒充。

灵魂拷问��:

当开发酒占据酒厂营收的半壁江山,它们是在开拓市场,还是在透支品牌生命力? 消费者该如何辨别开发酒的“李逵与李鬼”?你买过开发酒吗?觉得是“真联名”还是“智商税”?评论区聊聊你的避坑经验!

---

(注:本文案例均来自公开报道,不针对任何具体品牌。购买酒类产品请认准正规渠道,理性消费。)

---

作者声明本文无利益相关,欢迎值友理性交流,和谐讨论~

执己剑

校验提示文案

值友5737391661

校验提示文案

值友5737391661

校验提示文案

执己剑

校验提示文案