年轻人的第一辆“保时捷”?小米SU7爆火背后的三重密码

作为一个普通消费者,最近朋友圈和小红书总能看到小米汽车的测评视频,连楼下便利店老板都在聊SU7的订单量。说实话,我对汽车行业原本不感冒,但看着这波热度实在好奇:一个卖手机起家的品牌,凭什么让年轻人宁可等半年提车也要抢购?今天咱们抛开专业术语,就从普通人的视角聊聊我观察到的小米汽车爆火密码。

一、卖车先卖人设:雷军的"理工男"光环

小米汽车发布会当天,我刷到雷军穿着棕色皮衣的短视频。评论区清一色调侃"雷总这造型像程序员逆袭",但转头发现同款皮衣直接卖断货。这场景让我想起当年买小米手机时,官网抢不到货却越抢越上头的经历。

其实消费者买的不只是车,更是对雷军个人IP的信任。试想,当车企老板敢把法人代表写成自己名字,出了问题要第一个担责,这种"押上全部身家"的魄力确实让人安心。就像我朋友说的:"雷军总不会砸自己招牌吧?"

二、产品策略:把手机思维装进四个轮子

1. 性价比永远是杀手锏

第一次看到SU7参数时,我和同事对着表格比划半天:2.78秒破百、830公里续航、智能座舱...这配置要是贴个BBA车标,估计得标价百万。结果标准版才21.59万,连我妈这种不懂车的人都说:"这不就是年轻人第一辆保时捷?"

2. 细节控的胜利

展厅体验时,我发现方向盘上有实体按键,销售说这是专门为讨厌触控屏的人设计的。这种小心思很戳人——就像手机保留3.5mm耳机孔,看起来不酷,但实用。后来才知道,小米收集了上万条用户建议,连雨伞收纳槽都是网友提的。

3. 智能化不是噱头

用小米手机提前开空调的操作已经够酷,但真正让我惊讶的是车载小爱同学的反应速度。上周末试驾时随口说了句"想喝奶茶",导航立刻跳出三家最近的奶茶店。这种无缝衔接的生态体验,确实比传统车机系统更懂年轻人。

三、营销手法:教科书级的"撩客"艺术

1. 线上玩转心理战

从去年开始,我就在抖音刷到各种SU7路测视频。官方账号每天发技术解析,评论区总有"内部员工"爆料价格,吊足胃口。等到发布会价格揭晓,比预估价直降10万的操作,简直比双十一秒杀还刺激。

2. 线下营造沉浸感

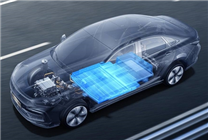

上周去商场小米之家,发现他们把真车拆成零件展示,连电池结构都透明可见。这种"扒光给你看"的坦诚,反而让人觉得靠谱。销售小哥说,周末来看车的人多到要排队,很多都是全家出动当网红景点打卡。

3. 饥饿营销玩出新花样

朋友3月订的车,交付排到圣诞节。按理说等半年早该退单,但小米每周发车主专属礼盒——从车模到定制钥匙扣,硬是把等待期变成开箱狂欢。这种持续制造惊喜的手法,比单纯降价更抓人心。

四、藏在爆款背后的生存焦虑

当然也有让我犯嘀咕的地方。比如展厅里的展车接缝不够均匀,销售解释是工程样车。再比如智能驾驶在暴雨天的表现,网上测评褒贬不一。不过看着雷军微博每天更新工厂进度,又觉得这品牌至少态度端正。

身边已经提车的朋友反馈,售后响应确实快,但部分配件要等厂家发货。这让我想起小米手机早期的品控争议——或许所有爆款都要经历产能爬坡的阵痛期。

结语

说到底,小米汽车的火爆不是偶然。它把做手机的爆品逻辑移植到汽车领域,用互联网思维重构用户体验,再用米粉经济构建护城河。作为消费者,我乐见这种搅局者出现——至少现在去传统4S店谈价,销售主动送保养的次数变多了。

不过汽车终究不是快消品,当交付量突破20万台,真正的考验或许才刚开始。就像我那位等车半年的同事说的:"希望小米别只顾着冲销量,把售后体验做到和营销一样炸裂,才算真本事。"