临终抢救不再由家属决定!生前预嘱首次入法,这意味着什么?

最近有个事儿,引起了不小的轰动 :

深圳,全国第一个把「生前预嘱」写进了法案。

01 什么叫生前预嘱?

简单来说,就是 —— 生命的最后时刻,可以听自己的。

在意识还清醒的时候,就提前立下一份预嘱,

进不进ICU?插不插管?做不做心肺复苏等创伤性抢救措施?...都由自己说了算。

如果病患立了预嘱“不要做不必要的抢救”,医疗机构应当尊重其意愿,让病人平静走完最后时光。

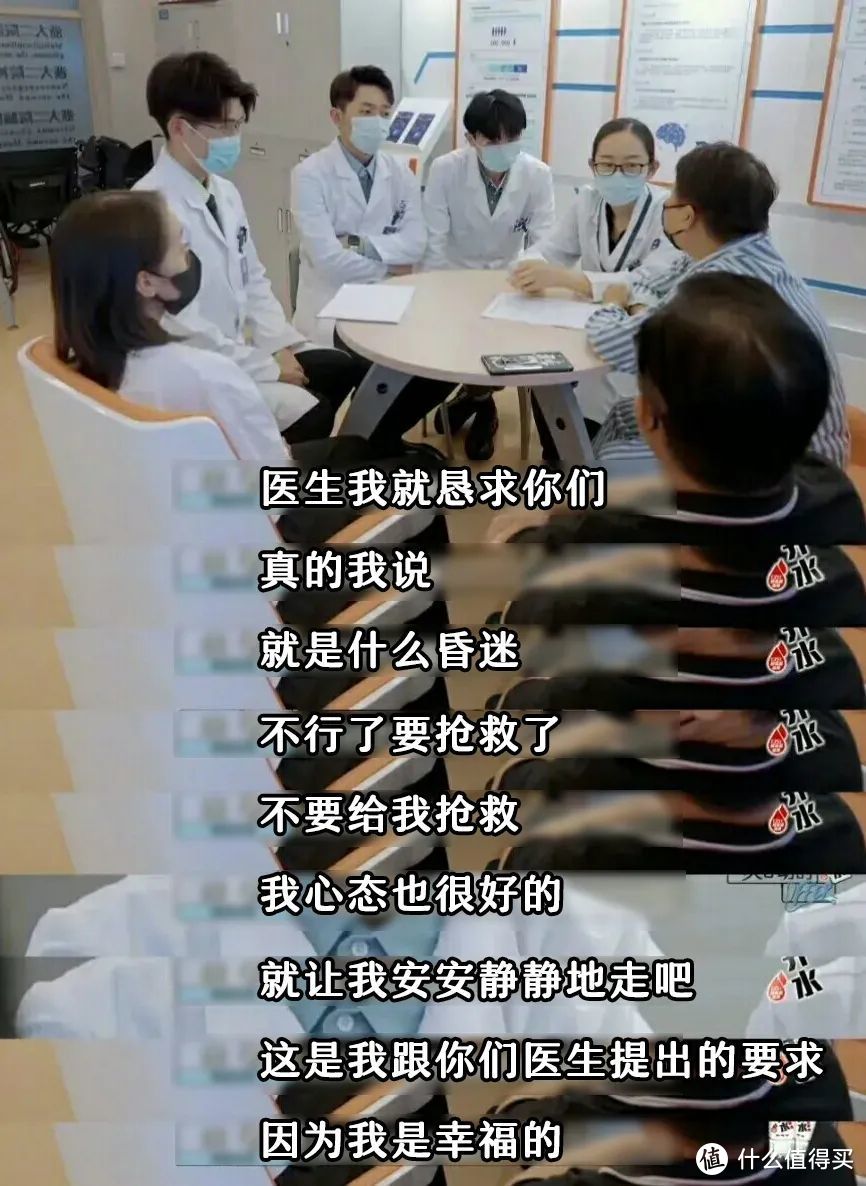

颅咽管瘤患者俞阿姨术前谈话

图源:《令人心动的offer第3季》

有关人士在接受采访时表示:

临终决定权的核心意义在于赋予了当事人预嘱“不做无谓抢救”的权利,它带来的是“尊严死”,和“安乐死”还是有所区别的。

在不可治愈的伤病末期,放弃抢救和不使用生命支持系统,让死亡既不提前,也不拖后,而是自然来临。

实际上,

生前预嘱早已在民间推广多年,甚至很多地区还成立了专门生前预嘱推广协会。

但由于一直缺乏法律的保障,导致在实践中困难重重 ——

如果医生按照签署人的意愿执行了,一旦有一个亲属/子女不同意,就会给医院带来医疗纠纷,医院往往为了避免“麻烦”,会选择尊重家人的意愿,而不是患者最初写下的“预嘱”。

在这样的前提下,生前预嘱入法的呼声日益强烈。

02 让临终患者有权选择自己想要的医疗救治手段

著名文学家巴金,曾说道“长寿对我来说是一种折磨。”

晚年的他,插着呼吸机,在病床上熬了整整6年。

他想放弃这种痛苦不堪的治疗,可是他没有选择的权利。因为每一个爱他的人都希望他活下去,哪怕是昏迷着、哪怕仅仅是依赖着机器在维持生命,也一定要让他活着。

缓解家属的道德负罪感

琼瑶的第二任丈夫,平鑫涛,晚年得了中风,且因此逐渐失智,常年卧床不起。

由于年纪大了,疾病的治疗效果一直都不太理想。

早在发现自身疾病征兆的初期,平鑫涛就给子女们留下了书信:如果自己哪一天病危了,请不要用各种手段给自己延续生命。

然而事情发展到最后,却事与愿违。

琼瑶心疼丈夫,认为应该遵从他的意愿,让他走得清清爽爽,不同意给他插鼻胃管;

而三名儿女都觉得父亲还有救,必须拯救,哪怕只剩一口气。不救,对内怕留遗憾,对外怕留把柄,被人骂不孝、骂薄情。

各种能用的救治手段,全都用在了平鑫涛身上,最终甚至让琼瑶和子女们决裂。

但,这一切仍然没能挽救这个年迈的生命。

92岁高龄的平鑫涛,带着一身病痛离开了人世。

给医护人员吃下定心丸

很多时候,在这个复杂的医疗环境下,医生也有诸多无奈。

看着想生的人不能生,看着想死的人不能死。尽管没有谁比医生更想让患者活着,但在生死的选择权面前,医生只能被动遵从家属意愿。

而生前预嘱入法后就不一样了。

正如北京大学医学人文学院副院长王岳所说:

“它给了濒死患者一个自主决定权,也让临床医生不在类似问题上左右为难。其实决定权还是在患者自己的手里,我们以前最大的问题是临床医生不敢于去遵照患者的意愿放弃治疗。”

明确了是否需要施行临终抢救的界限,医生在法律的框架下做出选择。

既遵从了患者本人的意志,又能从最大程度上赢得危重症患者家属们的理解,化解因患者亡故造成的医患纠纷。同时还可以有效节约医疗资源,去救助更多可以活下来的病患。

03 至于“生前预嘱”怎么立才算有效?

《医疗条例》第七十八条明确规定:

收到患者或者其近亲属提供具备下列条件的患者“生前预嘱”的,医疗机构在患者不可治愈的伤病末期或者临终时实施医疗措施,应当尊重患者“生前预嘱”的意思表示:

(一)有采取或者不采取插管、心肺复苏等创伤性抢救措施,使用或者不使用生命支持系统,进行或者不进行原发疾病的延续性治疗等的明确意思表示;

(二)经公证或者有两名以上见证人在场见证,且见证人不得为参与救治患者的医疗卫生人员;

(三)采用书面或者录音录像的方式,除经公证的外,采用书面方式的,应当由立预嘱人和见证人签名并注明时间;采用录音录像方式的,应当记录立预嘱人和见证人的姓名或者肖像以及时间。

总而言之,

这次深圳为生前预嘱立法,可以说是对临终者生命自主权的一次突破和尝试。

不过,从立法到具体落实,我认为还有很长的一段路要走。

就比如最简单的:

生前预嘱在哪儿填、填完了存在哪儿?

如何让接诊的医院知道填没填?

谁来保障?谁来执行?

....

这里面还有很多问题需要进一步地解决和探索。

话说,你们怎么看待生前预嘱这个事?会想要立下生前预嘱吗?