那些已竟与未竟的专题 | 2018年度读书报告

一、前言

头图来自电影《春宵苦短,少女前进吧!》里面有一个旧书书神,那一连串的秀关联,其实所谓的专题读书,几乎就是指跟着关联走,那简直就是对专题阅读最好的声明!

为什么头图不是旧书之神?

谁叫他长得丑呢?还不是主角……

这篇文章算上一篇年终总结(我1月1号提交了一篇读书总结)的番外篇,谁叫大妈家又开征稿了呢……

图书内容的征稿真的罕见,能蹭一次算一次~

在之前已经发完的年终总结中,回顾了2018年的图书活动及感觉不错的和有点失望的作品,在那里说到了专题化的看书方法。因为2018年的后几篇几乎都是用专题形式呈现的,所以那篇中就把书单独拿了出来。而这篇总结将会回顾那些专题背后内容,可能会更发散一点吧。

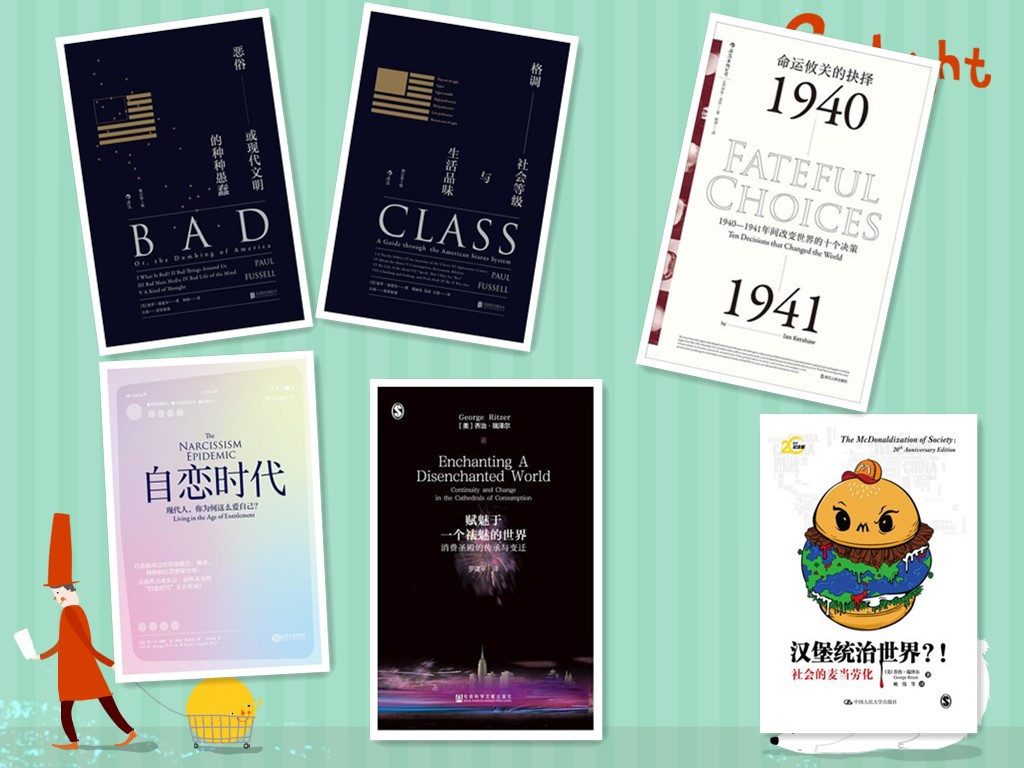

其实说起专题,写过的一篇专题性的文章来自2017年的双十一,那会写了几本讲消费的书,在双十一之前写了一篇文章:

现在回头再看,这篇文章还是不成熟

在那以后就几乎没有专题阅读类的文章出现了,直到2018年年中~

当然,已竟与未竟,未竟的那些内容可能就是2019年的预告?或者说看书计划?

看书这件事需要计划么?

不需要吧,随意读读就好惹~(打王者荣耀需要定计划么?同理)

这是上一篇总结:

我还没有无聊到把文章写成原创索引,虽然会加入之前写过的原创的链接,但我会做到不重复。

重复多了是对自己的不负责任以及谋杀,2019年了,想法和思路还和2018年中旬写过的内容没有变化,那就意味着你2018年的后半年没有进步。

这篇也不是啥干货文章,有些所谓的干货文章,就像我2018年写的那篇关于汾酒的文章,我心里很清楚那就是论文和课本罗列嘛,看起来很厉害,收藏起来之后呢?

收藏而不看嘛

因为所谓的干货文,其能提供的永远是想办法把人唬住的所谓知识,就像是国产的课本,机械性地将内容摞成一个水泥块,那是纯粹的死内容,真正有价值的内容应该是活的,可以生长的,应该是一棵树,而不是一个水泥块。

以那篇酒水文章为例,生物化学和微生物学的那些图(TCA,EMP之类的)是死的,是直接搜索就能搜到的。(这就是那些所谓的干货文章中所体现的,我自己写的,我心里很清楚自己写了些啥)

但是活的内容是什么呢?

是从那些生物化学和微生物学的内容,向上下游的延展,向上走,是代谢的调控,是微生物的选育,向下走,是酒水的储藏,是酒水的品鉴,是如何在买酒的时候避免交智商税。这种向上和向下的延展和扩充才是能够被称为知识的东西,才是“干货”。

那些拿着唬人的内容,摞着课本内容的干货,可以休矣

而向上走和向下走的过程,往往可行的方法,就是《如何阅读一本书》中所提到的“专题阅读”

从《生物化学》和《微生物学》开始

向上,有《分子生物学》

向下,有《葡萄酒品尝学》

这稍微一延伸,三四本书就是一个活的树干了

其他书籍亦然

二、已竟

1.课本

2018年的专题是从618之前开始的。

两篇“《认识XX》”“《XXX与生活》”的专题,囊括了十本课本与8个学科(《认识商业》和《与艺术相伴》包含的学科会更多,但是不深)。

但是在很多时候阅读课本有很多的优点,总结起来是四个:高效、立体、开放、可升级

其实如果说看书的话,最大的成本是看的过程中所花费的时间,在尽量短的时间中吸收尽量多的干货,这样地话效率最高的当属知识付费,知识付费之外的肯定是各种课本,毕竟课本特别是通识入门课本要在有限的篇幅里展示一个学科的全貌,这个内容必须高效,精炼。这个不用说太多,以钱穆先生《国史大纲》和布罗代尔先生《文明史》(商务印书馆!你出的布罗代尔我用了3个月的勋章券才买齐)就能明白。(《国史大纲》确实在内容上有些偏狭,但那是时代所限,非常理解)。

其次是立体,通识课本定位的受众要么是学生,要么是爱好者,在选择内容的时候会避免偏见,以展示一个学科的完全面貌为己任,并且这次选择的作品,在实践和理论两个方面都没有偏狭,构建立体的认识结构。

开放和可升级是一体的概念,对于这些作品而言,可能会啰里啰嗦说一堆,这真的不是为了充字数。针对某个现象可能会有多个解释,而这些啰里啰嗦就是为了将这些解释都摆出来,让读者吸收更多方面的观点和立场以及方法,是一种开放的心态。(很多专著真的做不到开放)然后不仅仅给予了读者概念,课本往往还会列出观点的来源以及论文,甚至还有利用不同观点解释问题的实操和实践,当读者对某个方向和解释感兴趣的时候,就可以通过注释和引文来源非常容易地加以学习和了解。这个过程,其实就是所谓认知升级,这样通过一本书往另一个内容上跳跃和链接的过程就是形成自己的知识结构的过程。

而且这种课本因为与实践联系非常紧密(这一点我真的想黑国产大学课本,其实不仅仅是社科,我读研的时候读了轻工业社十几年前引进的美国大学食品科学课本,十几年前的课本,都比我上学用的课本好用)在阅读中直接解决实际问题,理论联系实践,然后再具有上面四个优点,一本书,一头联系着实践,另一头联系着认知升级,这内容焉有记不住的道理?焉有用不上的道理?

其实在写那两篇文章的时候我就已经把课本的好处写了一下,实际上再回头想想,最关键的应该是完整与可升级。

课本可以呈现一个学科的完整面貌,而不是某些专著中片面的内容。课本可以让读者自行向外延伸和扩散,建立一个树一样的知识体系。这两个特性,才是课本的真实价值所在。

这十本课本,我最喜欢的当属《认识电影》和《心理学与生活》,前者可以说是打开了一扇大门,将一部电影的组成和评价的角度,用相当好懂的方式呈现给我,对电影有了更多和更深的理解与认知。而《心理学与生活》可以说是我节约时间不看废话的利器了,这是一个完美的中继,一本书涵盖了发展心理学,社会心理学等多个学科的内容,在我需要某个领域的内容的时候可以直接去找,省了我大量的时间。

其实国内引进课本的出版商并不多,除了像轻工业出版社引进的相应专业的教材之外,人民大学出版社的经济科学译丛,实际上就是课本。华章也引进了一批经管类的课本,《心理学与生活》是新曲线引进的,新曲线还引进了许多心理学的课本。出版《气象学与生活》的电子工业出版社引进了一批《XXX与生活》系列的课本。然后就是后浪大学堂系列,《地理学与生活》《社会学与生活》还有2019年1月原创的《逻辑要义》都是后浪大学堂系列的书,看后浪的新书书目他们还引进了医学课本,只可惜是全英文的……

更详细的书的内容就直奔原创链接吧!

2.图像小说

在暑热的7月份,偷了一下懒,清了一下图像小说的存货,比如《这里》《万物:创世》《万物:文明》《画的秘密》《散步去》《切尔诺贝利之春》,还有充满了实验性的《人生拼图版》。后边双十一还有一本《念书,还是工作?》其实这几本书可以分成两类,有实验性的和没有实验性的。

重点说有实验性的吧。

《这里》《画的秘密》《人生拼图版》充满了实验性,《这里》所呈现的时间与空间的蒙太奇一般的错位和杂糅让时间与空间成为一种绑定的尺度与,成为一种可以裁切的碎片,不同时间的同一个空间交叠在同一个空间中呈现出来(这个地方自己断句,我表达没问题)就像是那些穿越时空的照片PS类似,但是绘图的风格则更有意思。《人生拼图版》则是文学作品,多种文体杂糅一身,看似凌乱,其实埋有一根主线,这种作品我还是蛮喜欢读的,最值得一提的是《画的秘密》,全黑白的画风,其实印刷质量非常不错,最起码不会一抹之后满手发黑,实际上这本书讲述了一段高山流水的友情,讲述了逝去与存在的关系,这种内容上的深度与哲思,才是图像小说区别于漫画作品的根源所在。

《画的秘密》是我看过的第一本马克-安托万·马修的作品,他的作品几乎都是有关于哲学、思考这样的作品,后浪漫预告了2019年会出版他的《3秒》,我很期待。

对于我而言,所谓专题阅读,在选书的时候有两个方法,要么内容相关(后边的几篇其实是内容相关),要么是作者相关,认准某一个作者,只要出就看。这个之前也写过很多次了,不展开了。

3.纪实

八月份清了一下译文纪实(怎么可能清得完呢?)顺带看了几本经济学的书(这个内容在后边展开)这里只说纪实类。

我个人真的不知道译文纪实系列是怎么火起来的……可能是我之前还没有成为社畜,以至于对于纪实类作品没有感触。

2018年的译文纪实可能主题就是惨吧,《女性贫困》《老后破产》,再捆上之前的《无缘社会》和《穷忙》,人生悲惨,莫过于此。

但是看别人的悲惨,并不能够解决自己的悲惨,这也是我不喜欢《女性贫困》和《地下城》的原因,作者像一个军机大臣,默默听旨……他自己都不往下挖一层,我又不在国外,看着这些类似的遭遇,那么我可以如何摆脱这种遭遇,以此为镜子呢?

对不起,作者不提供这种服务。

相较之下,《我在底层的生活》和《贫穷的本质》《稀缺》(因为鸡汤风格的文章被骗着买了《稀缺》和《贫穷的本质》的请举手)就好了很多。

我期待译文纪实在2019年的作品会有进步,同时在2019年我想看看理想国的纪实作品质量如何。

4.丛书与小套装(第一推动、帝国几何、魔鬼经济学、现代欧洲史)

九月看了一些科普书,我是第一次接触第一推动系列,主要还是因为京东最早的券是科普书券嘛

当然,体验还是很愉快,翻译相对靠谱,整体流畅简洁,当然考虑有些书的出版时间比较久了,还是酌情看时间来买就可以。这是科普书,而且是涵盖物理学、生物学等学科的科普丛书。

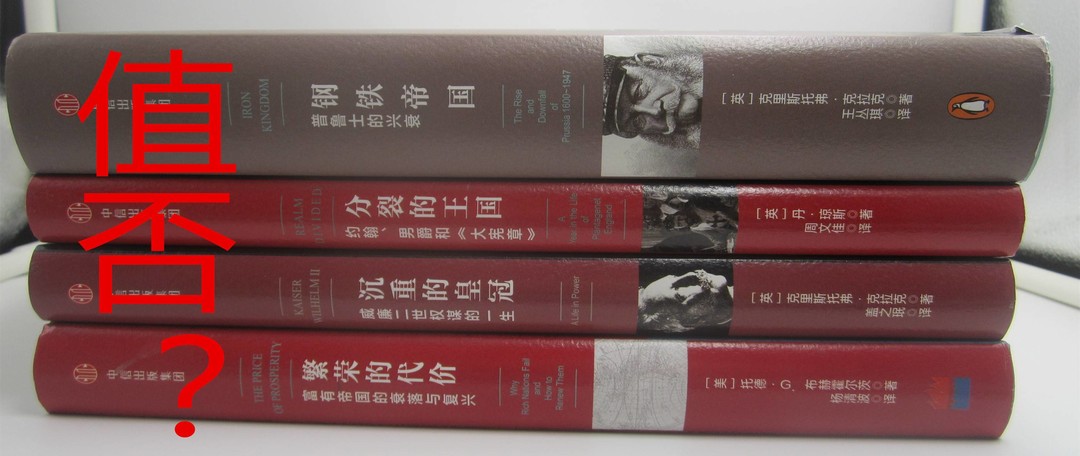

帝国几何是2017年底收的,其中《分裂的王国》《沉重的皇冠》《繁荣的代价》几本是一起出的,《钢铁帝国》其实是这套里面的重点,但却是做得最烂的一本了。帝国几何这四本确实看不出来中信是怎么寻思的,可能是零散签的版权,然后看着主题相似,就凑个堆?四本书讲述了一个国家运行的方方面面,《分裂的王国》阐述了英格兰在中世纪的王权纷争,《沉重的皇冠》讲述了威廉二世时代的细节,《繁荣的代价》则是分析了一个国家繁荣与衰落的因素,《钢铁帝国》则展示了德意志的形成与塑造。其实《钢铁帝国》应该是这四本里做得最好的,只可惜……

关于翻译的问题我在后面再说……

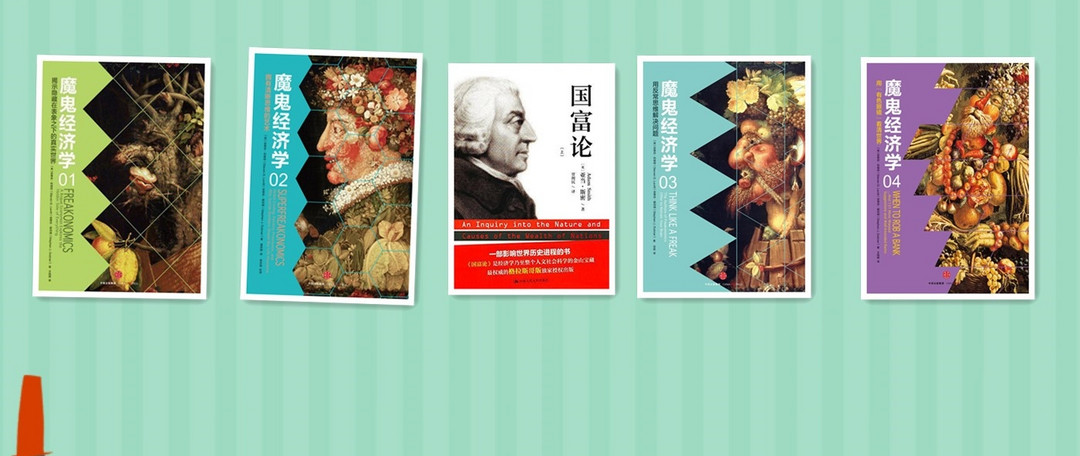

《魔鬼经济学》就不用多说了,至今也是一个被人津津乐道的一部经济学作品,其实这是一部非常“罗辑思维”的书,秉承“语不惊人死不休”外加“你肯定想不到这些”的套路,其实这套书好感败光还是在第四本,不再提了。

《现代欧洲史》其实是纸间跃动的书,可以说是一本非常具有焦点性的欧洲史,欧洲像一座舞台,这本书只聚焦舞台上的主角,从意大利,到西班牙,再到尼德兰,然后是德意志,法兰西,还有那个一直在台上的英吉利,政治,经济,文化,历史的三个支柱交织,成就一部很好读的欧洲通史。当然,这本书还是有提升的空间的,比如在编校的细节上。这个后面说。

5.日本史

写到这就到双十一了……

其实可以说这是一个年度专题,2018年的时候看了不少关于日本的书,对这个近邻怎么说呢……

真的不一样,不一样,我们和他们不一样……

这些专题的起源是那本《日本史》,翻译之烂把我恶心得不轻,然后就想补一补

首先是三本通史:《东大爸爸写给我的日本史》两本算是入门的上佳之选,这没啥好说的,轻薄,全面,还讨论了如何看待历史,而且史观特别正……真的正……《物语日本史》其实就是一种猎奇,不说了。《现代日本史》的层次感特别好,这本书是我看的第一本新思的书,印象还不错,真的

另外四本,其实《日本历史的谜底》和《日本文明的谜底》是两本历史地理学作品,非常有意思,读起来也好懂,其实这两本书最大的场景不应该是干读,而是拿着去日本,走一走,看一看,比单纯读书或者单纯旅行都有意义。就像我之前读《国史大纲》在汉唐那一段对西安和洛阳之间的互动表示莫名奇妙,稀里糊涂,后来去了趟西安和洛阳,才明白到底是怎么回事和什么用意。《创造日本》和《日本之镜》都是伊恩·布鲁玛的书,我对《创造日本》的印象还不错,共鸣很强,作者对日本那种无人负责的诡异情况的描写非常之棒,而《日本之镜》则由于文艺产品看的少导致极少有共鸣。《战后日本经济史》中对日本战后的变迁和泡沫经济前后的描述,非常精彩。

在这里额外插一句《菊与刀》,《菊与刀》我也看过,在大妈这也写过,作者本尼迪克特没去过日本,我也没有去过日本,但是从那些去过日本的外国人的观察中(伊恩·布鲁玛是去过日本的)(自己剖析自己总有些怪怪的,中国人剖析日本其实也很难,伊恩·布鲁玛一个荷兰人,这算是相对中立的一方了吧)可以发现《菊与刀》并不是一部完美的作品,(这本书已经出版快70年了)有些地方其实是有些偏差的,但是有一点《菊与刀》抓得确实不错——矛盾。这是伊恩·布鲁玛和本尼迪克特的共同之处了。

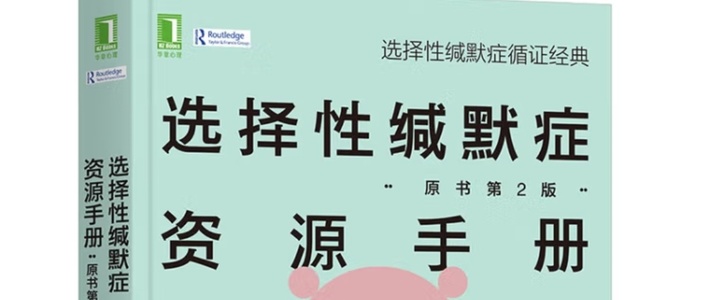

6.传播与认知

2018年11月和12月,最后一个专题

关注认知与2017年双十一关注消费是一样的原因,我们的认知过程决定了我们到底相信什么,我们相信什么,其实就决定了我们会消费什么(其实能决定的还有更多),随着各式各样的算法推荐的使用,我们所认为的,其实已经逐渐不是我们所认为的。最终所导致的,往往是被别人卖了还要替别人数钱(个人看不清自己的利益在哪,那被别人卖了替别人数钱岂不是常态?)。

在美国人看来,这叫《反智时代》,当然,这本书写的不好,太只以为是了,但这不是教育的锅,文凭本来就没有这个功能(《文凭社会》其实里面说的很清楚了,抱怨“毕业找不到对口工作”的可以来看这本书来改变一下看法),在影响认知的过程中,从信息的源头(《皆为戏言》)到传播的路径(《初识传播学》)其实都有些那些有心人上下其手,而真正看明白的大佬,称呼这东西叫《舆论》。

十一月和十二月的两篇就讲了这些

三、未竟

上面的各个专题就不加购买链接了,欲购可以轻松跳转,这部分就会加图片与购买链接了。

很多时候专题的最大好处,往往并不在于将内容变成活的,而是在于这种阅读过程可以将内容整合起来达到1+1>2的效果,下面是一些有想法,但是没有看完的专题……

1.历史宇宙

我看的第一本甲骨文其实是《失败的帝国》,那是2015年初,记得当时甲骨文还没有现在这么喧嚣,还是一个不打折不参加活动的傲娇。

后边的故事就不说了。

有这么一个“历史宇宙”的心思其实来自于2018年初看的《无敌舰队》。很明显,无敌舰队中的西班牙,英格兰,法兰西之间有一个暗线,2018年甲骨文出了《空王冠》,汗青堂出了《四君主》,然后再补上甲骨文的《武士女王:伊萨贝拉》《征服者:葡萄牙帝国的崛起》《1453套装》《金雀花王朝》以及汗青堂的《百年战争简史》和《世界历史上的蒙古征服》,还有帝国几何系列的《分裂的王国》以及一本《欧洲中世纪史》,这整整十二本书,就可以对欧洲中世纪晚期有一个相对全景的了解和认识。

在这些以后,就已经与《现代欧洲史》相连接了。

其实并没有什么太大的实际意义,毕竟对我而言看书和打游戏刷抖音没有区别。在某一本书的末尾,就是另一本书的开头,某一本书的配角就是另一本书的主角。这些事情不是虚构的,而是真实发生的。

额外多说一句,这个专题中有很多书都是陆大鹏翻译的。有人指责陆大鹏的翻译,其实陆大鹏已经算甲骨文的翻译质量保证了。直接在中文书里面写K.马克思的甲骨文又不是没有。再不济,这翻译质量比社会科学出版社的哈耶克,比K.马克思,比瑞典瑞士不分,比“法国首相”靠谱吧。不能要求每一本书都翻译到《无敌舰队》和《罗马元老院与人民》那个程度吧,汗青堂倒是没见这么搞笑的毛病,丫2018年就出了6本书!6本书!这是多么搞笑的速度……

在《金雀花王朝》中有些句子有些乱,但是这说明陆大鹏没有像有些译者那样见到不好翻译的句子就直接跳过去,他最起码翻译全了,有些书为了追求汉语的顺畅,直接删内容的又不是没有……翻译讲究“信达雅”,以《金雀花王朝》来看,最起码“信”和“达”是做到了,这比那些直接跳过的东西强吧。

反正我特想得开,我买书花了多少钱我心里有数,一分钱一分货,世间的事情这才是常态。

花着买东施的钱,非要买到西施,这不是做梦是什么?

2.经济学与索维尔

去年8月份的《经济学的思维方式》直接认识了托马斯·索维尔,其实之前的《美国种族简史》就有所耳闻,但是却一直没有了解的兴趣,看到《经济学的思维方式》中的专栏作家文风,甚是喜欢,就顺道收了他的《知识分子与社会》(中信京东第三方甩卖,买起来真的爽歪歪)以及《经济学的思维方式:现实应用篇》,对于这么一个保守的经济学家,与之相仿的当然是《经济学的著名寓言:市场失灵的神话》(当市场失灵的故事都被打脸的时候,不知道还有什么理由说市场呢?)

《经济学的著名寓言》是一个叫国富论的书系做的,这个书系的另一本书是《人类活动的理性》,一本小书,试试看吧。

我喜欢专栏和论战风格的文字,去年对《创造日本》的偏爱与这个喜欢有关,索维尔的文笔真的令我非常喜爱,那是一种论战风,更是一种教学风。但我不信市场是万能的。

3.战争的遗产

去年在看日本史的时候提到了三联书店有本书叫《拥抱战败》,看完之后就决定根据这个来延伸一个专题。

对于战争之后的下场,我们听到过战争之后接着战争,听到了战争之后赤地千里,一片狼藉,听到了战争之后的欢声笑语,但是更具体的战争是什么,我们并没有机会,也不想去体会。

理想国译丛有两本比较早的作品,分别是《活着回来的男人》和《罪孽的报应》,一本是日本战败回来的人的回忆录,另一本又是伊恩·布鲁玛(我是不是快把伊恩·布鲁玛收齐了……),讲述德国和日本的战争记忆,还有一本比较早期的甲骨文《野蛮大陆》,描绘战争之后堕入野蛮之境的欧洲大陆,再加上《拥抱战败》足以讲述一场战争留下的遗产了。

《拥抱战败》让我知道三联还有一个丛书,他们家有几本书都是类似的装帧,而且还没几本。这里已经亮起跳坑警告了。

4.全球化的形成

这是一个与前面历史宇宙同步进行,并影响更深的一个专题,对于全球化作品的一个大致整理。

我深知我看的远远不够,有些作品我需要再看,才能明白说了些什么,比如《大分流》,真的看不懂,看不明白,看得稀里糊涂……

从《维米尔的帽子》中看到物产在整个世界上的流动,在《白银资本》中体会全球经济链接的方式,在《欧洲与没有历史的人》中见证全球化对整个世界的影响与变迁,在《郁金香热》中旁观发财之后的选择,在《东印度公司》里知晓组织结构变迁对竞争胜利的重要意义,在《棉花帝国》旁观一个商品如何将整个世界串联起来,最后则是《广州贸易》,看清帝国是如何应对外来隐患的……

其实这几本书是远远不够的,仅仅全球化这一个话题,所出版的作品就已经达到了汗牛充栋的地步,对于全球化这样一个几千年未有之大变局,只能说这是一场越看越有味道的历史大戏。

5.希腊与罗马

希腊和罗马是西方历史的源头,对于我们而言,现在讲述的话语中有很多就是当年罗马人和希腊人曾经思考过的与运用过的问题,希腊与罗马奠定了以西方为主导的当下的世界运行逻辑,这是一个理解世界的钥匙。

2018年,汗青堂终于出版了《罗马元老院与人民》一书,如果对B站的罗马纪录片感兴趣,就一定知道《罗马元老院与人民》的作者,那位长发飘飘的玛丽·比尔德老太太,不仅仅是作者,翻译也能让人拍手称快。比尔德做到的是直接让读者置身于千年前的罗马,那种鲜活和灵动让人难忘。但这不是一部罗马的大通史,全书截止于卡拉卡拉敕令,这就需要其他的通史来对照与补充。

新思在2019年预告中已经放出了罗马与希腊史的封面,想必应该不远了,我对最近的新思作品的质量还是比较信赖的,然后会再补两本砖头——商务印书馆出版蒙森著《罗马史》与哈蒙德著《希腊史》,矮子里面拔将军,商务的翻译,读多了就习惯了。

就不劳《罗马人的故事》了,我读读通俗历史就可以了,暂时还没到读历史小说的地步。

当然,在这之后是不是爬一下修昔底德和希罗多德呢?

可能会吧

6.厚书

2018年孬好翻完了《国富论》和《十五至十八世纪》和《地中海》以及《伟大的海》,2019年应该会看《往事与随想》,还有上面说的那两本砖头一般的《罗马史》和《希腊史》。

每一本砖头一样的书,都是一种集合也是一项挑战,锻炼的不仅仅是脑力,更是毅力,还有自己的理解和沉浸能力,就像打魂斗罗的时候最爽的是关头,看书这事作为娱乐活动的一种,最爽的也是厚书,这种爽快怎么说呢?

这是一种只有自己体会过才明白的爽。

7.巴拉拉·塔奇曼

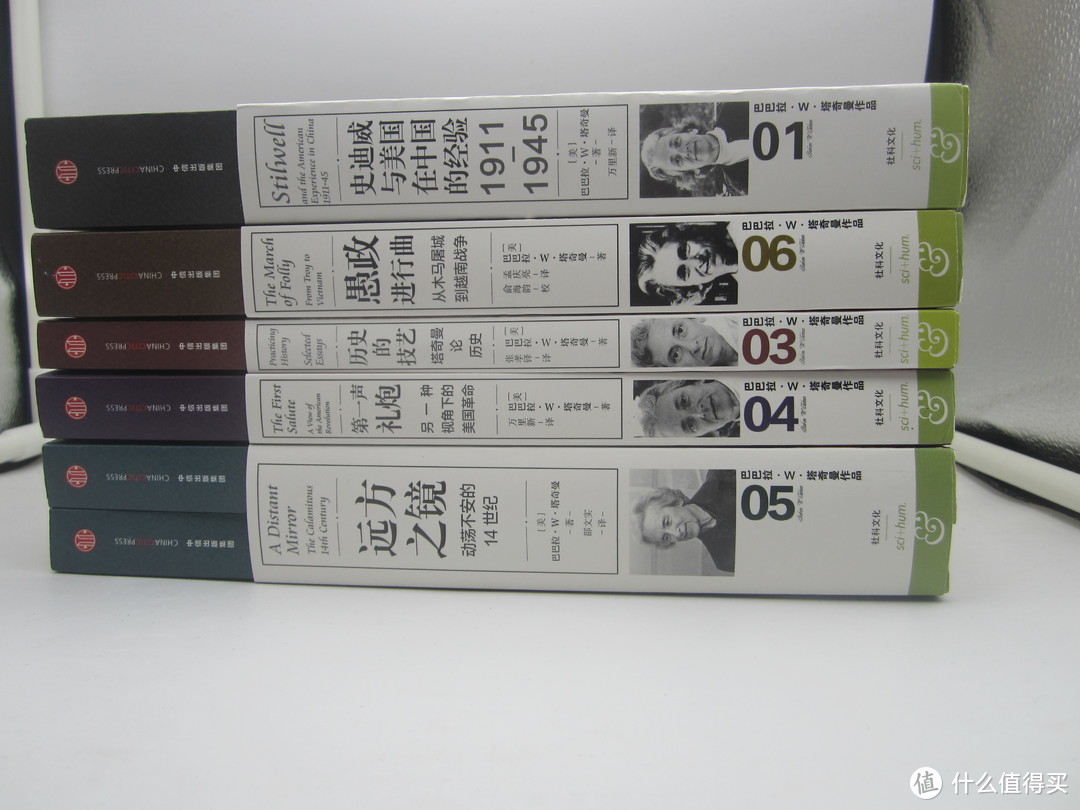

又是跟着人来读的选择,18年收了三辉的六件套:《史迪威与美国在中国的经验,1911-1945》/《骄傲之塔:战前世界的肖像,1890-1914》/《历史的技艺:塔奇曼论历史》/《第一声礼炮:另一种视角下的美国革命》/《远方之镜:动荡不安的14世纪》/《愚政进行曲:从木马屠城到越南战争》,理想国那边还有两本《八月炮火》和《圣经与利剑》,三辉和理想国的翻译基本免检,对于塔奇曼这样一个拿了两个普利策奖的作者而言,她的作品值得全收全看。

盯着人以及盯着书系或者从参考文献与引用跳转,是组成专题,让看书鲜活起来的好手段。

能看完么?

试试。

不试怎么知道……

我是小小透明

校验提示文案

气吞万里如鼠

校验提示文案

我就是来看看咯

校验提示文案

河边有只象

校验提示文案

莫泊鱼

校验提示文案

怀恋众黄昏

校验提示文案

吹泡泡儿

校验提示文案

王二狗

校验提示文案

知唔奥

校验提示文案

摸金小校

校验提示文案

值友8718854638

校验提示文案

值友8718854638

校验提示文案

摸金小校

校验提示文案

知唔奥

校验提示文案

王二狗

校验提示文案

怀恋众黄昏

校验提示文案

莫泊鱼

校验提示文案

吹泡泡儿

校验提示文案

我是小小透明

校验提示文案

河边有只象

校验提示文案

我就是来看看咯

校验提示文案

气吞万里如鼠

校验提示文案