心理作用也是作用!从速溶难民到精品新贵的逆袭之路

各位咖啡星球的居民们,请系好安全带!今天我们要聊的,不是那些藏在巷子深处、需要密码才能进的“神秘咖啡馆”,也不是那些名字长得像咒语的手冲单品(比如“埃塞俄比亚耶加雪菲日晒G1”这种念完能召唤咖啡精灵的词汇)。不,我们今天要探索的,是每个地球人每周至少光顾一次的“咖啡战场”——超市货架。

没错,就是那个你一边推着购物车,一边在薯片和洗衣液之间挣扎,最后顺手抓起一包咖啡豆的地方。曾几何时,超市咖啡在精品圈的地位,堪比方便面在米其林餐厅——没人敢大声承认自己爱它,但夜深人静时,谁没偷偷泡过一杯“三合一”呢?

但时代变了!超市咖啡正在上演一场“灰姑娘逆袭记”,而这场大戏的导演,正是你我这些“既要便宜又要逼格,既要方便又要良心”的消费者。准备好爆米花(或者来杯挂耳?),我们开扒!

第一章:超市咖啡的“黑历史”——从“洗碗水”到“潜力股”

让我们先回到“远古时代”——也就是五年前。那时的超市咖啡货架,堪称咖啡界的“黑暗料理大赛”:速溶咖啡主打“一秒溶解,两秒后悔”,预磨咖啡粉的香气比你的年终奖消失得还快,而全豆咖啡?哦,那些豆子可能在仓库里睡了半年,醒来发现自己被标上了“新鲜烘焙”的标签。

但人类对咖啡的执念,岂是区区质量能阻挡的?据Statista统计,67%的美国消费者坦承:“没错,我就是在超市买咖啡!”(剩下33%可能是在精品店排队时被采访的)。这场景像极了爱情——明知对方有缺点,却还是忍不住要牵手。

不过,转折来了!一群“咖啡侠客”悄悄潜入超市,他们举着“公平贸易”“有机认证”“82分以上专业级”的大旗,誓要拯救货架上的咖啡灵魂。比如英国品牌Café Direct,这位仁兄不仅卖咖啡,还搞慈善——把50%利润砸给咖啡农,堪称咖啡界的罗宾汉。其CEO John Steel更是放出豪言:“我们家的豆子,专业到连‘专业’这个词都配不上!”(此处应有掌声)

第二章:轻度烘焙VS深度烘焙——一场关于“焦香”与“花香”的宫斗剧

如果说咖啡烘焙是一场选秀,那深度烘焙就是稳坐C位的“流量咖”——它浓烈、霸道,带着烟熏嗓般的焦香,专治各种“咖啡加奶加糖综合症”。而轻度烘焙则是最近崛起的“小鲜肉”,走清新路线,强调花果香和酸质,让咖啡老饕们直呼“真香”!

但问题来了:超市的主力消费者,可是那些早上边刷牙边往咖啡里倒三勺糖的“务实派”。你让他们喝浅烘?那感觉就像逼着吃惯麻辣火锅的人突然改吃沙拉——灵魂会抗议的!

不过,John Steel透露了一个秘密:“我们偷偷把烘焙度调浅了,但没敢太明显……毕竟不能吓跑顾客。”这操作堪比妈妈在你碗里藏蔬菜——潜移默化,润物无声。

而在国内,日系中深烘挂耳咖啡却杀出一条血路。比如风孜咖啡的蓝山风味挂耳,凭借“比社畜的命还醇厚”的口感,成功让咖啡控们集体叛变到超市阵营。一位不愿透露姓名的网友表示:“喝它的时候,我差点以为自己坐在东京街头的喫茶店……直到想起这包只花了15块。”

第三章:单一产地VS拼配豆——咖啡界的“纯血统”与“混血天才”

曾经,超市咖啡的拼配技术只有两个原则:1. 便宜;2. 尽量别喝出袜子味。但如今,货架上竟出现了“单一产地”咖啡!这好比在沙县小吃里发现了和牛——震撼中带着一丝魔幻。

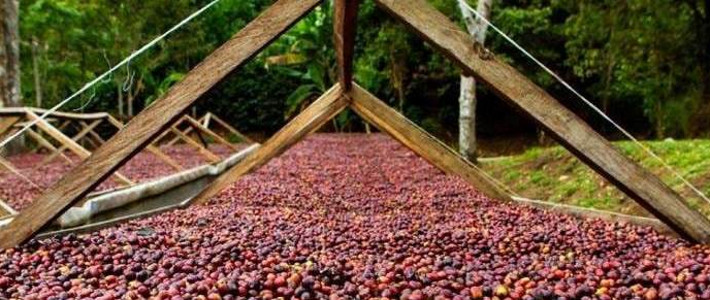

为什么单一产地这么火?答案很简单:现代人喝的不只是咖啡,更是故事!埃塞俄比亚的烈日、哥伦比亚的群山、云南的梯田……每一口都是环球旅行(钱包表示:这旅行真省钱)。而超市也深谙此道,比如英国Waitrose,直接给咖啡贴上“产地身份证”,让消费者感觉自己不是在购物,而是在资助地球另一端的农民盖新房。

不过,拼配豆也绝非省油的灯。好的拼配就像复仇者联盟——不同产地的豆子各显神通,最终调出一杯“平衡感满分”的咖啡。John Steel坦言:“有人追求血统纯正,有人就爱混搭风潮,我们全都要!”(超市咖啡的野心:征服全宇宙味蕾)

第四章:新鲜度大作战——当超市遇见“现磨现烘”

新鲜度,一直是超市咖啡的阿喀琉斯之踵。毕竟,谁愿意喝半年前烘焙的豆子?那口感,堪比隔夜披萨——能吃,但灵魂已死。

不过,总有勇士试图打破魔咒!美国某杂货连锁店干了件狠事:直接在店里摆台烘焙机,让员工现场烤豆子。结果?销量暴涨五倍!消费者纷纷表示:“这操作比直播带货还刺激——买咖啡附赠烘焙表演,值了!”

但现实很骨感:对大多数超市而言,“新鲜烘焙”仍是奢侈品。毕竟,供应链的复杂程度堪比《盗梦空间》,豆子要穿越仓库、货车、货架的重重关卡,能活着到达你手里已属不易。难怪有网友吐槽:“超市咖啡的新鲜度,就像老板承诺的涨薪——听说过,没见过。”

第五章:包装设计——咖啡界的“颜值即正义”

在这个看脸的时代,连咖啡袋都得学会化妆!曾经的超市咖啡包装,风格统一得像公务员制服——红配金,蓝配银,字体大到生怕你看不清“打折”二字。但如今,它们纷纷变身时尚icon:极简风、插画风、复古风……甚至有的包装设计复杂到需要说明书!(“第一步:撕开;第二步:别被美到窒息;第三步:冲泡”)

Café Direct的2017年品牌升级堪称教科书案例:明亮的色彩、活泼的插画,再配上“点击这里查看农民笑脸”的二维码,完美击中消费者的“良心与虚荣心双需求”。用John Steel的话说:“我们要让顾客觉得,买这包咖啡等于拯救世界……顺便发个朋友圈。”

第六章:可持续性——一场“谁更绿”的奥林匹克

如果现代咖啡界有圣经,那封面一定印着三个字:可持续!超市货架上的咖啡,现在不拼口味改拼“谁家更环保”了。有机认证、雨林联盟、碳中和……标签多到能玩连连看。

但马丁大叔(某不愿透露全名的行业大佬)泼了盆冷水:“现在大家都在比谁更绿,结果呢?咖啡农可能赚得比十年前还少。”这剧情像极了健身房的攀比——人人都晒步数,但真正健康的没几个。

不过,消费者可管不了这么多。研究显示,带“可持续”标签的产品增速是普通商品的三倍!所以,下次你拿起一包咖啡时,请务必用45度角仰望包装上的小树叶,并默念:“这杯喝下去,亚马逊雨林又多活了一天。”(心理作用也是作用!)

终章:超市咖啡的未来——精品化or大众化?

超市咖啡的终极难题,是如何在“精品感”与“接地气”之间走钢丝。太高端?怕吓跑只想提神的上班族;太普通?又会被嘲讽“毫无灵魂”。

但聪明的品牌已经找到了秘诀:“用精品咖啡的套路,讲超市咖啡的故事。” 比如风孜咖啡,靠着“日系深烘+国人口感定制”的组合拳,成功让咖啡老饕和超市大妈达成共识——“这玩意儿好喝不贵!”

所以,下次当你站在超市货架前,别急着转身去找精品店。说不定,那包挂着“蓝山风味”“单一产地”的咖啡,正等着给你一场味觉惊喜。毕竟,谁说逆袭只能发生在童话里?超市咖啡,早就悄悄改写了剧本。

彩蛋:超市咖啡选购秘籍

看日期:烘焙日期比保质期重要100倍!

挑包装:带单向排气阀的袋子,能让你听到咖啡豆的呼吸声(真的)。

读标签:如果成分表出现“咖啡味添加剂”,快跑!

信口碑:比如风孜蓝山挂耳,据说喝过的人都会忍不住安利给前任(?)。

记住,在咖啡宇宙里,没有鄙视链,只有探索欲——哪怕你左手超市豆,右手万元磨豆机,宇宙依然爱你! ☕️