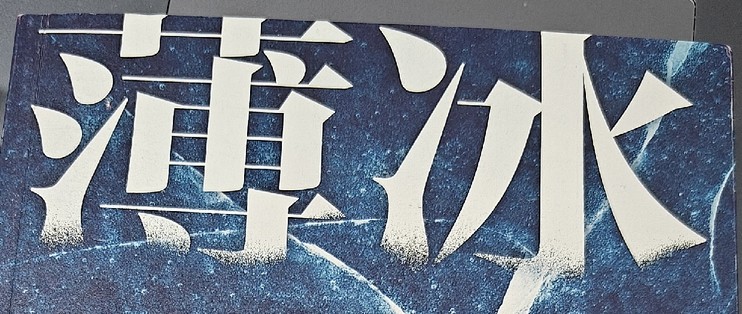

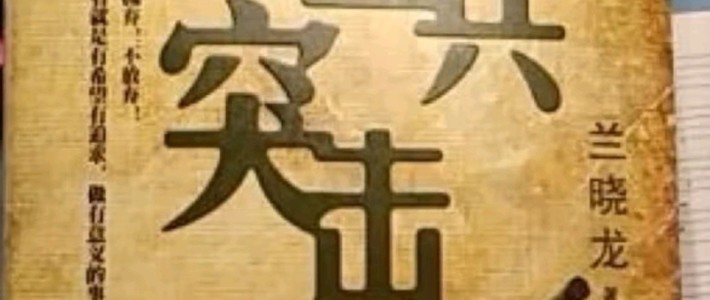

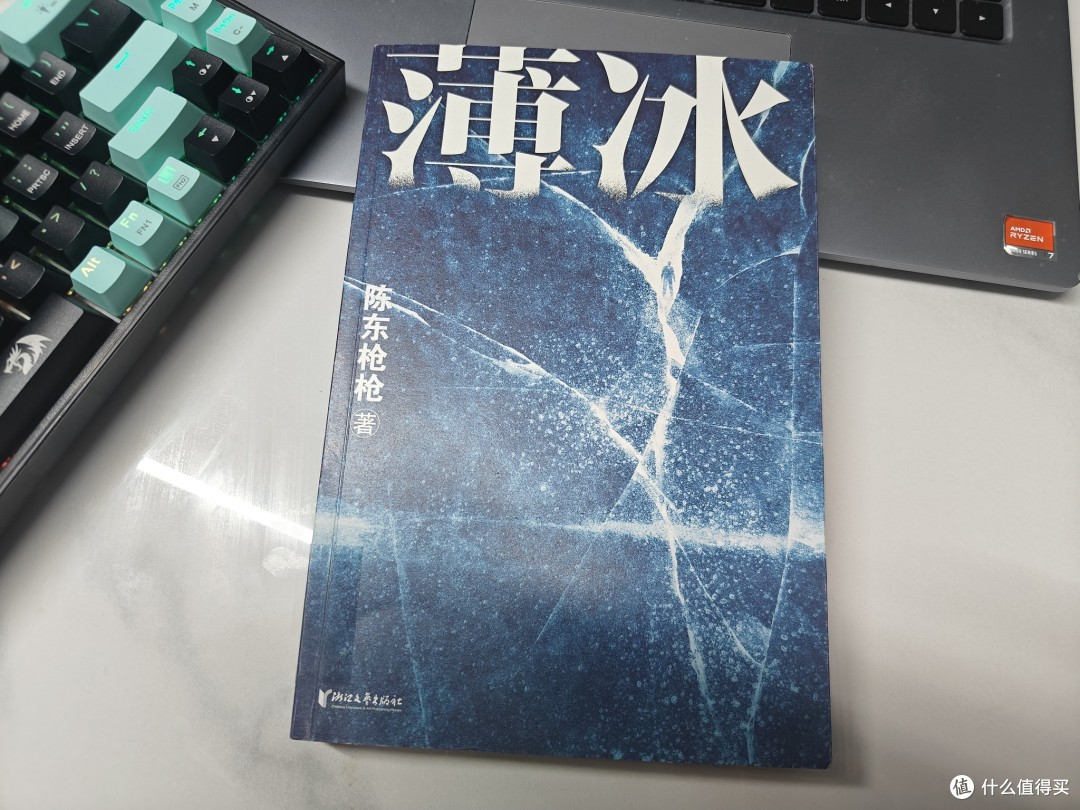

当「薄冰」凝结成谍影:一场优缺点并存的特工叙事实验

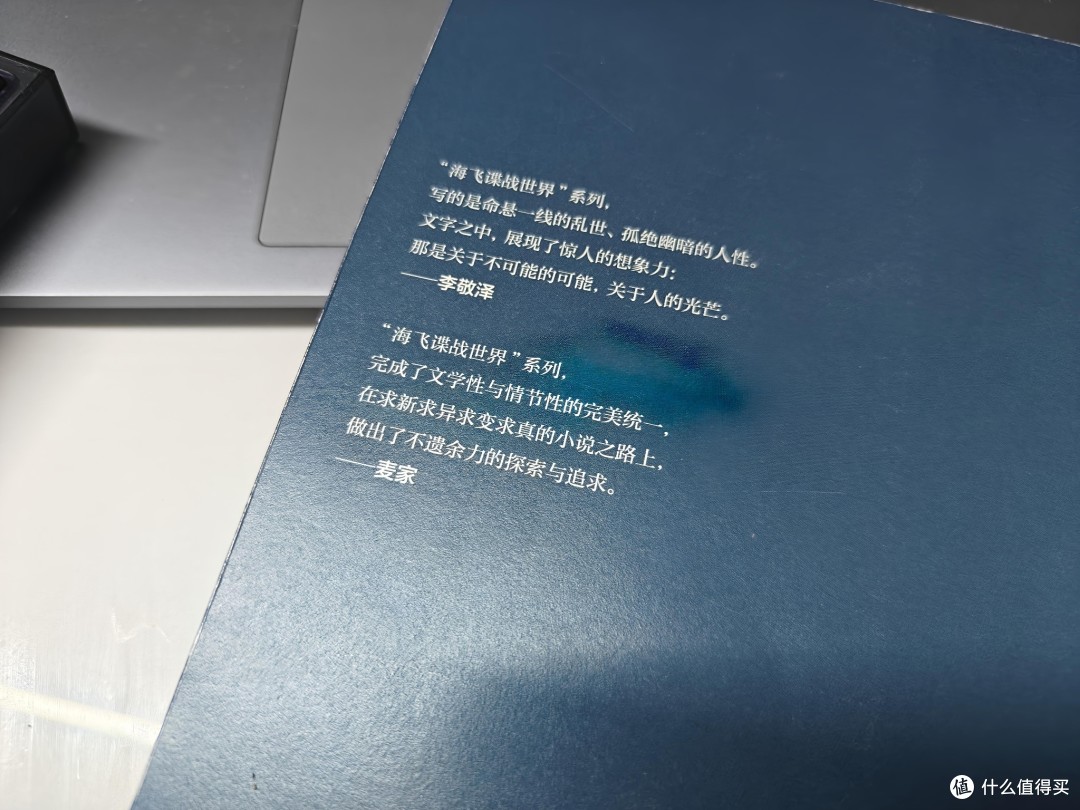

在谍战小说的浩渺星河中,陈东枪枪的《薄冰》或许算不得最耀眼的星辰,却以独特的叙事实验在类型文学领域留下了清晰的印记。这部以1940年代上海为背景的长篇小说,用真假秋田的身份错位搭建起双面人生的舞台,在特工陈浅的卧底传奇里,既展现了谍战类型的经典魅力,也暴露出叙事层面的生涩与局限。对于谍战题材的忠实拥趸而言,这是一场利弊交织的阅读之旅——冰面下的暗流涌动值得探寻,而冰层表面的裂隙亦需坦诚审视。

一、身份博弈:在镜像迷宫中编织悬念

小说最亮眼的设计,莫过于陈浅与秋田的「镜像身份」。这对留日时期的室友,因容貌相似成为命运的双生子:一个是军统特工,一个是日本工业代表,当陈浅戴上秋田的面具潜入梅机关,真假莫辨的身份游戏便成了悬念的永动机。作者深谙谍战类型的核心密码,将「伪装与识破」的猫鼠游戏拆解成无数个精密齿轮:从井田裕次郎办公室的密码本,到海乃家仓库的矿石交易,再到圣若瑟堂的暗语对接,每个场景都像是经过精心校准的间谍仪器,在「即将暴露」与「惊险化解」的张力间来回震荡。

这种身份博弈的复杂性,在「尤佳子的鹦鹉」「毕业典礼的礼物」等细节中展现得尤为精妙。当陈浅对着镜子练习秋田的说话语气,当他在井田的凝视下背诵京都大学的陈年往事,读者能清晰感受到特工生涯的残酷性——每个微笑都是经过计算的伪装,每次握手都可能暗藏测谎的试探。这种「沉浸式卧底」的叙事策略,让小说在情节推进上具备了天然的紧张感,仿佛读者也戴着「秋田」的面具,在日伪机关的走廊里小心踱步。

二、谍影裂隙:叙事肌理中的生涩印记

然而,当我们将目光从宏观的悬念架构移向文本的细部,便能发现一些难以忽视的叙事硬伤。首当其冲的是文笔的稚嫩,部分场景的描写陷入「情节驱动」的窠臼,人物对话常显刻意,情感转折缺乏必要的铺垫。例如陈浅与顾曼丽的重逢戏,本应是充满张力的「信仰与情感」碰撞时刻,却因过于直白的心理独白,让本该暗流涌动的对手戏沦为简单的信息传递。

感情线的处理更是小说的薄弱环节。陈浅与关雪、顾曼丽之间的情感纠葛,始终停留在「任务需要」的表层,缺乏细腻的情感递进。当关雪在机场牺牲时,本该催泪的场景因前期情感铺垫的缺失,显得仓促而扁平;而顾曼丽作为地下党卧底的复杂性,也因「工具人」式的描写,未能展现出与陈浅旗鼓相当的智力博弈。这种人物塑造的平面化,让本该立体的特工群像,多少染上了「脸谱化」的影子。

三、类型价值:献给谍战迷的「冰面冒险」

尽管存在诸多不足,《薄冰》依然在谍战类型的框架内完成了一次合格的叙事实践。作者对1940年代上海的场景还原颇具功力,卡尔登剧院的枪声、吉祥书场的评弹、浦江饭店的鸡尾酒会,这些充满时代质感的细节,为故事搭建了扎实的历史舞台。而对军统、76号、梅机关等多方势力的博弈描写,也展现了谍战题材特有的「多方制衡」的智慧交锋——井田裕次郎的阴鸷多疑,徐碧城的狠辣果决,甚至小角色「龙头哥」的江湖手段,都让这场特工战争显得更加波谲云诡。

尤其值得一提的是小说的结构设计,三十二章的篇幅张弛有度,从「卡尔登的较量」到「涂山寺的最后一枪」,每个章节都像精密的谍报零件,共同组装成完整的悬疑机器。尽管部分转折稍显突兀,但整体叙事节奏紧凑,几乎没有冗余的枝蔓,这种「快节奏、强情节」的写作策略,恰好契合了类型文学的娱乐属性,让读者在书荒时刻能够获得流畅的阅读体验。

四、结语:在冰面上寻找微光

读完《薄冰》,脑海中始终萦绕着书名的隐喻:特工的命运如同行走在薄冰之上,每一步都需小心翼翼,稍有不慎便会坠入深渊。这部小说本身,也像是一次在类型文学冰面上的冒险——它踩中了谍战题材的关键穴位,却未能在叙事艺术上实现突破;它构建了精彩的身份迷局,却在人物情感的深挖上浅尝辄止。

对于谍战爱好者而言,这本书如同一份「中规中矩的类型化套餐」:你能品尝到经典的悬疑调味,也会发现食材处理上的粗糙。若你正陷入书荒,且对特工卧底的故事抱有天然兴趣,《薄冰》足以成为消磨时光的选择;但若你期待在文字中感受如《暗算》般的文学厚度,或许会稍感失望。正如书中陈浅在真假身份间的挣扎,这部小说也在「类型娱乐」与「艺术追求」的冰面上寻找平衡——而这种平衡本身,或许正是类型文学发展中最真实的模样。

当合上最后一页,那些在薄冰上留下的脚印依然清晰:它们不完美,却足够真诚。对于谍战题材的探索者而言,这或许已足够珍贵——毕竟,所有的伟大,都始于不完美的第一步。